Quand j’ouvre un roman de Sándor Márai, chaque fois, la voix de son narrateur me captive. La sœur (traduit du hongrois par Catherine Fay) commence ainsi : « Je vais tenter de consigner ici tout ce que j’ai vécu en ce Noël singulier... » Le quatrième Noël de la Deuxième Guerre mondiale, dans une petite station thermale désertée où un écrivain réside pour une semaine dans une auberge bon marché, celui-ci découvre étonné que son voisin de palier n’est autre que « Z., le fameux Z., le grand musicien, encore célébré quelques années auparavant, dans les salles de concert des grandes capitales, par un public international. Devant un homme qui n’est plus que l’ombre de lui-même, mais très calme et discret, il ne voudrait pas « troubler l’équilibre de son âme par une compassion malvenue ».

Enrico Brandani (1914-1979), La chorale

Au lieu de profiter d’un décor de montagne féerique, les pensionnaires sont confinés à l’intérieur par une pluie glacée qui provoque des avalanches. Seul un petit cheval apporte chaque jour le courrier et des vivres. « Dans cette arche, nous étions sept bipèdes à attendre la fin de la pluie et l’émergence du soleil ». Au bout de trois jours, on trompe l’ennui comme on peut, on s’observe. Le couple de la seule chambre avec balcon intrigue, l’homme et la femme ne descendant jamais ensemble dans la pièce commune : une femme « plus toute jeune, fragile, à l’aspect maladif », un homme « chauve, légèrement empâté, au regard triste et soucieux ». Ils se succèdent pour écouter la radio, attentifs surtout à « la chronique ordinaire des accidents, des disparitions, des morts. »

La veille de Noël, sceptiques devant la promesse de l’aubergiste d’un beau Noël blanc malgré tout, les vacanciers s’efforcent de faire bonne figure : on décore le sapin, on trinque, on parle. Seuls le couple et Z. sont restés dans leur chambre, et personne d’autre que l’écrivain n’a reconnu le musicien que chacun trouve « très distingué », bien qu’il quitte la salle chaque fois que la radio diffuse de la musique de danse ou des chansonnettes. Respectant l’incognito de Z., déjà là depuis deux mois, l’écrivain s’interroge sur son retrait inexpliqué des scènes de concert.

Un drame, le jour de Noël, met fin à cette drôle d’attente, et soudain, comme promis, le temps change, la neige arrive, puis le soleil. Le pianiste semble à présent prêt à s’épancher auprès de celui qui l’a reconnu – ils se sont quelquefois croisés dans le monde avant de se rencontrer ici sur un chemin de promenade : « Chaque être humain est obligé de porter la passion sur lui comme une croix ». Quand l’écrivain s’inquiète de son retour sur scène, il lui confie ce qui a modifié son destin : deux doigts paralysés à la suite d’une maladie.

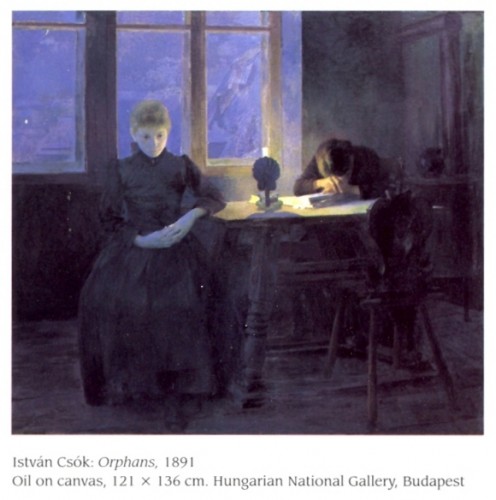

Huit mois plus tard, le journal annonce la mort de Z. dans une ville d’eaux suisse. Quelques semaines après, l’écrivain reçoit une enveloppe épaisse par la poste. L’ambassade de Suisse lui transmet un manuscrit du pianiste hongrois, « selon la volonté du défunt ». Au tiers du livre, le narrateur cède la place à Z. « Quand une voix s’exprime à partir de l’autre rivage sur des questions de vie et de mort, sur les grandes émotions qui animent les êtres, tels la croyance, l’amour et la passion, ceux qui sont encore sur cette rive ne savent pas répondre. Ils se taisent et écoutent. »

Sándor Márai réussit pleinement à installer en nous cette écoute, pour peu que nous acceptions d’entrer dans les abîmes intérieurs. Le récit du pianiste est une histoire d’amour et de musique brisée par la maladie qui l’a frappé brutalement lors d’un séjour à Florence, pour un concert à l’invitation du gouvernement italien. Son dernier concert. Ensuite, c’est la longue traversée de cette maladie qui l’entraîne aux confins de la vie et de la mort.

« Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. / Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici… » A l’hôpital où on le traite avec grand soin, et son corps et son âme seront sondés par un professeur courtois et son assistant quelque peu chamane, avec l’assistance de quatre « entremetteuses angéliques », les sœurs infirmières : Dolorissa, Cherubina, Carissima et Matutina. « « La Sœur » de Sándor Márai réunit dans un étonnant dialogue un musicien et la douleur aiguë qui le foudroie », résume très bien Lisbeth Koutchoumoff dans sa critique du Temps.